2025.09.17

英語学英米文学専攻修了生 特別選抜研究員の生活について

福岡大学大学院には、博士課程後期修了後3年以内または修了見込である優秀な学生に対し、より高い専門的知識や能力の修得を継続して支援するために「大学院特別選抜研究員」として採用する制度があります。

現在、人文科学研究科には2名の特別選抜研究員が在籍しています。

今回は、英語学英米文学専攻博士課程後期を修了し、特別選抜研究員に採用された神谷 祥之介さんに研究員生活について伺いました。

福岡大学大学院特別選抜研究員の神谷祥之介(こうや しょうのすけ)と申します。

私の研究分野は人間の言語に関する学問分野である「言語学」で、その中でも「音声学・音韻論」を専門としています。簡単に言うと、人間が使用する言語の「音声」に関する研究で、私は主に、我々人間がどのようにして音声を産出し(話し)、知覚して(聞いて)いるのかを実験的な手法を用いて調べています。最近は、特に「鹿児島方言の変化」や、「日本語母語話者が英語を話したり聞いたりする際のパターン」についての研究に注力しています。

今回、大学院のブログに投稿する機会を頂きましたので、私の研究員としての生活について紹介しようと思います。特に、『特別選抜研究員を志望したきっかけ』・『研究員としての生活や研究について』の2点について書いていきます。

◆ 特別選抜研究員を志望したきっかけ

私が特別選抜研究員を志望した一番の理由は『研究に没頭する時間を存分に取りたいと思ったから』です。

私は昨年、2025年3月に博士論文を提出したと共に、福岡大学大学院の博士課程(後期)を修了しました。自身の学生生活を振り返ってみると、研究活動に従事してきてはいたものの、自分が本当に言語学の研究が楽しめているかどうかという点に関しては常に疑問を抱いていました。しかし、目の前の研究やその他の仕事に従事しているうちに時間は過ぎていき、あっという間に大学院生としての生活が終わりに近づきつつありました。学生生活が終わるということは、将来の進路について本格的に考えなければいけないということで、ぼんやりと就職活動を始めました。もちろん、全ての就職活動では、自分なりの全力を出したつもりでいましたが、卒業する年度の後半になっても幸か不幸かどこにも就職は決まりませんでした。就職先が決まっていないという不安はありましたが、そのことばかり考えてもいられません。この辺りで博士論文の執筆作業が佳境に入りました。何度も指導教員の先生から指摘を受け、修正作業を繰り返し、締切との戦いが続いていました。そんな中、ふと立ち止まって自分の心を覗いた時に、「あれ?今、研究、めっちゃ楽しくない?」と感じました。不安を抱えながらこれまでの人生の中で一番忙しい時期であったにも関わらず、自分の研究成果を博士論文にまとめるという作業が心から楽しく、「自分の研究をもっといいものにしたい」という気持ちが全面に出てきました。これが、2024年の秋ごろの心境です。

ちょうどその頃、福岡大学大学院特別選抜研究員の詳細を見ました。研究が楽しいかどうか迷っていた学生生活とは異なり、楽しいと心から思える状態でもう少し研究に没頭してみたいと思い、特別選抜研究員に応募したところ、幸運なことに採用していただきました。今はとても楽しく、充実した毎日を送っています。

◆ 特別選抜研究員としての生活や研究について

福岡大学で送る研究員としての生活は毎日がとても充実しています。特に、福岡大学には「音声学実験室」という部屋があり、防音室をはじめとする録音・知覚実験のための設備が一通り整備されています。これは、実験音声学的アプローチを主とする私にとっては極めて適した研究環境です。実験を行う際は、この部屋に実験の協力者をお招きし、防音室で発話を録音させてもらったり、PCからヘッドホンを通して聞こえてくる音を聞いてなんと聞こえたか判断してもらう知覚実験を行っています。このような実験から得られた発話や、知覚パターンに関するデータに対して、音響ソフトや統計的手法を用いた分析を行い、結果をまとめる作業を日々繰り返しています。

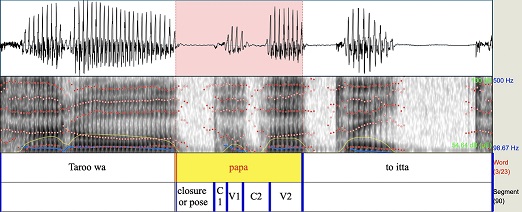

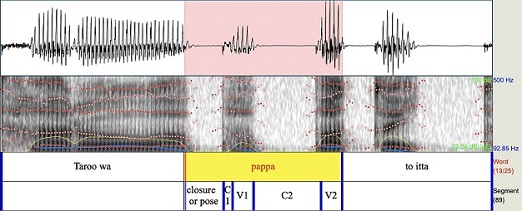

今回は、博士論文で行った発話データの音響分析についても紹介したいと思います。私は主に、Praat (Boersma and Weenink 2021)というソフトを用いて音響分析を行っています。例えば、画像に示されるのはある鹿児島方言話者が発話した“太郎はパパと行った”という音声と“太郎はパッパと行った”という音声の波形です(画像は実験参加者の了承を得て記載)。ここでは、これら発話に見られる“パパ([papa])”と“パッパ([pappa])”の各子音と母音の長さを計測しています。これらをもとに、促音(小さい“っ”)の有無によって、2番目の子音(C2)とその前後の母音(V1・V2)の持続時間がどのように変化するのか、また、その変化の度合いは鹿児島方言話者と東京方言話者でどのように違うのかということを調べたりしています。

このように、私および福岡大学の音声学実験室では、普段言語を話す際に、話者や聞き手が意識していないような細かい音声的な特徴について取り扱うことが多いです。調査では実験室の中だけではなく、実際に現地に赴いてフィールドワーク等を行うこともあります。

◆ おわりに

今回記載した通り、現在の福岡大学での研究員としての生活は私にとって非常に充実した時間です。実は、私は学部生から福岡大学に在籍していて、今年で在籍が10年目になります。大学1年生として入学した際には、まさか10年も福岡大学にお世話になるとは思ってもいませんでした。これまで私に様々なサポートをしていただいた指導教員の先生をはじめとする大学の先生方やスタッフの皆様、支えてくれた家族・友人には感謝してもしきれません。研究員としては1年目の今年度に、実りある研究成果が得られるよう、日々楽しみながら進んでいきたいと思います。