2025.08.03

私の最近の研究について 衣畑智秀:日本語日本文学専攻

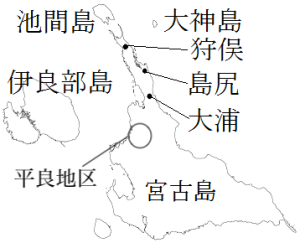

科学研究費の補助を得て、宮古島北部の諸方言について分析を進めています(リンク)。宮古島には40ほどの集落があり、多様な方言が話されています。私たちが調査している、狩俣、島尻、大浦集落は、県道230号線にあり(地図)、それぞれ車で10分も離れていないにも関わらず、それぞれの言葉も聞き取りにくいほど違っています。科研では、狩俣、島尻集落の東に位置する大神島の方言を専門とするトマ・ペラール氏(フランス国立科学研究センター)にも加わってもらい、4つの方言間の関係についても明らかにしていく予定です。

この科研の目標は主に以下の4つです。

1) 記述文法書の作成

琉球諸方言の記述文法書は、この15年ほどでさまざまな方言のものが書かれてきました。ただし、これらの記述文法書は、1つの方言を詳しく記述するもので、いくら文法書を書いても、琉球列島にある多様な方言の数にはとても及びません。また近い方言の場合、記述が重複することにもなります。このプロジェクトでは、共通性を基盤としながら差違性も取り込む形で、複数の方言の記述をまとめられる文法書の作成を目指しています。

2) 方言間の分岐の解明

どの方言とどの方言が先に分かれ、どの方言とどの方言が最後までまとまっていたのか、という、方言間の歴史的関係を明らかにします。現在のところ、いくつかの証拠から、まず、狩俣・大浦方言と、大神・島尻方言が先に分かれ、その後4つの方言に分かれたと考えていますが、今後、さらに証拠を集めなければいけません。

3) 宮古諸方言の中での位置付け

宮古諸方言の記述は近年急速に進みつつあります。多良間方言、伊良部方言、池間方言で辞書が刊行され、皆愛方言でも語彙集が出されました。長浜方言、新城方言、来間方言のの記述文法書も出ています。これらと北部諸方言を比較し、どのように分岐し、まとまっているかも明らかにできればと考えています。

4) 自然談話のアーカイビング

音声や文法の研究のためもありますが、地域の言葉を記録するという観点から、自然談話の収録と、その書き起こしを行なっています。これらをどのように保存・公開するかも、研究課題の一つです。

琉球列島の諸方言、そして日本語の伝統方言も消滅の危機に瀕していますが、方言の多様性に比して、圧倒的に研究者の数が足りていません。一人でも多くの方が、危機言語の記録・保存に取り組んでもらえることを切に願っています。

宮古島北部集落 |

科研会議のようす(7/26@福岡大) |