2024.11.26

古文書の調査実習で長崎県大村市に行ってきました!

こんにちは、日本史教員の山田です。日本史を研究していくには、テーマに関係する古文書や古記録の実物を調査し、対象史料の性格を分析したり、写真撮影して画像をそろえ、その文面を解読していく能力が求められます。ゆえに日本史専修では、授業の一環として古文書を所蔵する文化施設や寺社を訪ね、調査実習をすることがあります。今回は、11月の初旬に、長崎県大村市にある総合文化施設「ミライon図書館」に所蔵されている「大村家資料」の調査に行ってまいりました!

「大村家資料」は、肥前彼杵郡の武士団で、江戸時代には大村藩主となった大村家に伝来した文書群です。その中には、大村家ゆかりのものはもちろん、甲斐武田家や豊後大友家に関係する文書群も少しですが含まれています。今回は、そうした中世の古文書群を調査・撮影することにしました。

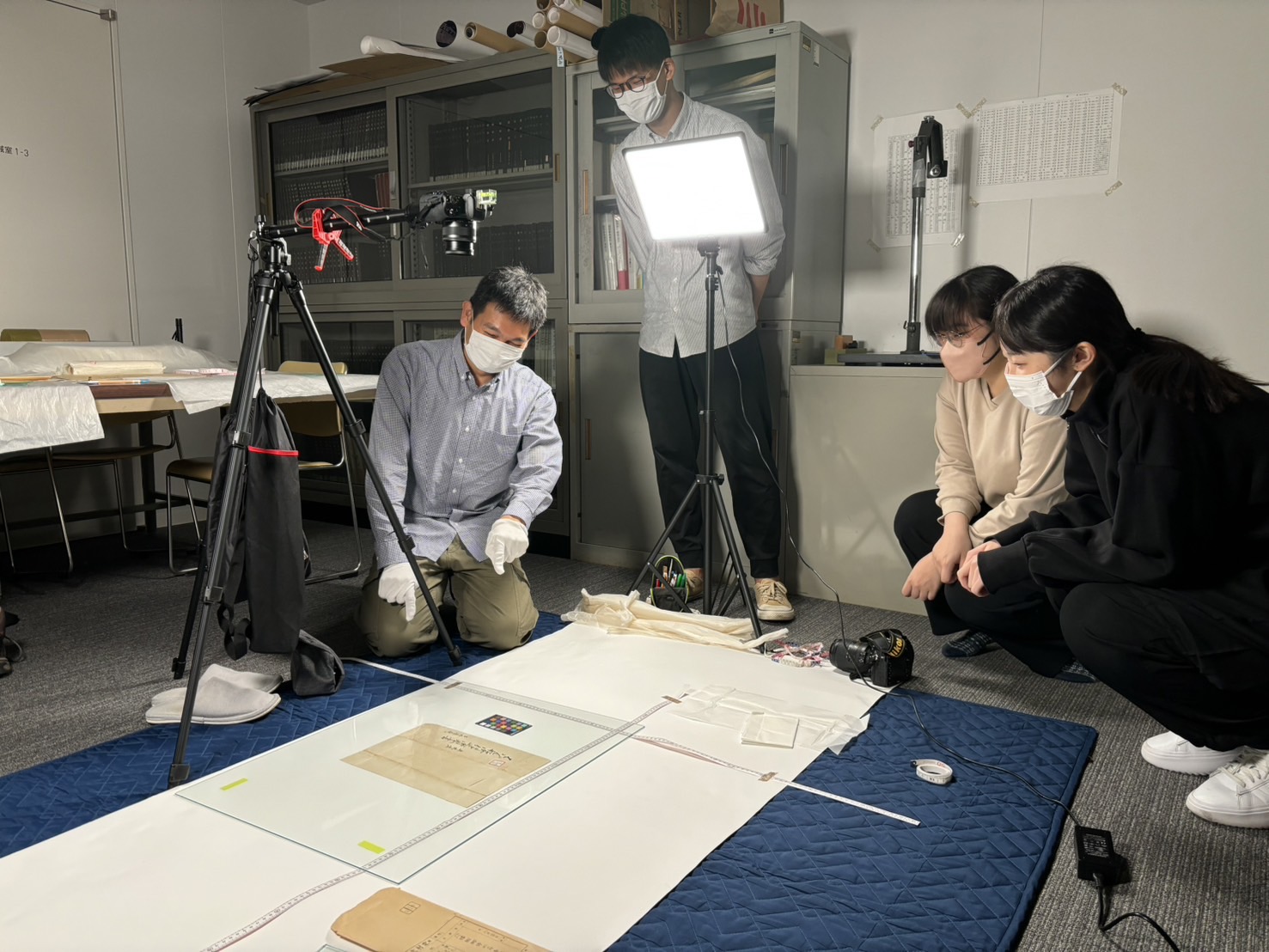

現地では、本学の大学院出身にして、佐賀県の学芸員として活躍中の野下さんにも参加してもらい、調書のとり方や史料の取り扱い方、写真撮影の方法について指導・伝授いただきました。中世文書の現物調査をできる機会は限られており、参加した大学院生にとっては貴重な調査経験になったことと思います。野下さん、そして対応いただいた大村市教員委員会の山下和秀さん、ありがとうございました!

調査・撮影が終わった後は、長崎名物のちゃんぽんを食べ、大村市内の史跡を巡見しました。大村家といえばキリスト教とのかかわりが有名ですが、今回重点を置いたのは、鎌倉時代末期の古記録『博多日記』に登場する肥前彼杵郡の武士の痕跡です。この記録には、後醍醐天皇の皇子尊良親王を擁し、鎌倉幕府打倒のために立ち上がった彼杵郡の人々の動きが記されています。全国的には知られていませんが、彼等は地域の歴史を彩った重要な存在です。挙兵の中心となった江串三郎入道の塚や尊良親王が匿われていたという滝を訪れ、往時の様相に思いを馳せ、家路についたのでした。